Handelt es sich um dicht überbautes Gebiet?

Nachdem geprüft wurde, ob der Gewässerraum asymmetrisch angeordnet werden kann, klären Sie, ob sich der Gewässerabschnitt in dicht überbautem Gebiet befindet. Wenn dies nicht der Fall ist, ist keine Reduktion möglich, und es gilt der in Schritt 2 oder 3, allenfalls asymmetrisch gemäss Schritt 4, bestimmte Gewässerraum.

Der Nachweis, dass ein Gewässerabschnitt in dicht überbautem Gebiet liegt, ist nur dann vollständig und detailliert zu erbringen (gemäss Vorlage Anhang «Beurteilung dicht überbaut, nicht dicht überbaut»), wenn der minimale Gewässerraum gemäss Schritt 2 an diesem Abschnitt auch reduziert wird resp. die Absicht für eine Reduktion besteht. Für Abschnitte, an denen nicht vordergründig die Absicht besteht, den minimalen Gewässerraum gemäss Schritt 2 zu reduzieren, ist anhand einer groben Einschätzung lediglich eine Tendenz für «dicht überbaut» oder «nicht dicht überbaut» anzugeben und das Ergebnis in der Tabelle Herleitung und Resultate und im Anhang «Beurteilung dicht überbaut, nicht dicht überbaut» aufzuführen.

Bei eingedolten Fliessgewässern, WR-Kanälen (offen und eingedolt), WR-Weihern sowie stehenden Gewässern < 0,5 ha ist eine Reduktion fallweise auch möglich, wenn sich das Gewässer nicht im dicht überbauten Gebiet befindet.

Sofern in Schritt 3 aufgrund eines Revitalisierungspotenzials oder aus Gründen des Natur- und Landschaftsschutzes ohne weiteren Nachweis auf den Gewässerraum nach Biodiversitätskurve erhöht wurde, ist eine Reduktion in Schritt 4 bis auf den nachweislich zu ermittelnden, mindestens erforderlichen Raumbedarf zur Umsetzung von Revitalisierungsmassnahmen resp. zur Erfüllung der Anforderungen an den Natur- und Landschaftsschutz (vgl. Schritt 3) zulässig. Die Breite gemäss Art. 41a Abs. 2 GSchV (Hochwasserschutzkurve) darf dabei in der Regel nicht unterschritten werden.

Nachweis

Für den Nachweis, ob es sich um dicht bebautes Gebiet handelt, müssen die Gerichtspraxis sowie die Indizien aus der Verwaltungspraxis des Kantons Zürich (abgeleitet aus der Rechtsprechung/Rechtspraxis) bezüglich «dicht überbaut» berücksichtigt werden:

Grundsätze

- Der Begriff des dicht überbauten Gebiets stellt einen unbestimmten Rechtsbegriff des Bundesrechts dar, den es nach einheitlichen Massstäben zu konkretisieren gilt. Dieser Begriff ist restriktiv auszulegen (Bundesgerichtsentscheid Dagmarsellen (BGE 140 II 428)). Der Anstoss zu dieser Regelung ging von den Kantonen aus, um zu verhindern, dass städtische Quartiere oder die Städte und Dörfer entlang grosser Gewässer neu in den Gewässerraum fallen. Ermöglicht werden sollen eine Siedlungsentwicklung nach innen und eine aus Sicht der Raumplanung erwünschte städtebauliche Verdichtung, z.B. durch das Füllen von Baulücken. Ob ein dicht überbautes Gebiet vorliegt, zeigt eine Prüfung im Einzelfall (Bundesgerichtsentscheid Dagmarsellen (BGE 140 II 428)).

- Eine «weitgehende» Überbauung gemäss Art. 36 Abs. 3 RPG ist für die Definition von «dicht überbaut» nicht ausreichend.

- Der Betrachtungsperimeter darf nicht zu eng gefasst werden, da eine sachgerechte Planung einen genügend gross gewählten Perimeter voraussetzt (Bundesgerichtsentscheid Rüschlikon I (BGE 139 II 470), Bundesgerichtsentscheid Rüschlikon II (BGE 140 II 437). Planungsperimeter ist – zumindest in kleineren Gemeinden – in der Regel das Gemeindegebiet Bundesgerichtsentscheid Dagmarsellen (BGE 140 II 428). Ansonsten muss sich der zu wählende Perimeter logisch abgrenzen lassen (Strassengeviert, Topographie, Bebauungsmuster). In Seegemeinden etwa erscheint es richtig, den Fokus auch auf das Gebiet landseitig der Seestrasse zu legen (Bundesgerichtsentscheid Rüschlikon I (BGE 139 II 470), Bundesgerichtsentscheid Rüschlikon II (BGE 140 II 437)).

- Massgebend ist das Land entlang der Gewässer und nicht das Siedlungs- und Baugebiet als Ganzes (Bundesgerichtsentscheid Dagmarsellen (BGE 140 II 428), Bundesgerichtsentscheid Rüschlikon I (BGE 139 II 470),Bundesgerichtsentscheid Rüschlikon II (BGE 140 II 437), verdeutlicht in Bundesgerichtsentscheid Oberrüti (BGer_1C_444_2015)). Allerdings muss immer auch beachtet werden, wo sich der zu untersuchende Abschnitt entlang eines Gewässers innerhalb der gesamten Siedlungsstruktur befindet. Liegt der Abschnitt peripher, d.h. am Rand des Siedlungsgebiets, spricht dies gegen das Vorliegen eines dicht überbauten Gebiets. Liegt der zu untersuchende Abschnitt hingegen im Hauptsiedlungsgebiet der betroffenen Gemeinde, d.h. in ihrem geographischen oder planerischen Zentrum oder in Entwicklungsschwerpunkten, so spricht dies für das Vorliegen eines dicht überbauten Gebiets.

- Für die Qualifikation als «dicht überbaut» genügt es nicht, wenn ein Fliessgewässer oder Seeufer verbaut ist und die Aufwertungsmöglichkeiten im fraglichen Abschnitt beschränkt sind. Der Gewässerraum soll den Raumbedarf des Gewässers langfristig sichern und ist unabhängig vom Bestehen konkreter Revitalisierungs- und Hochwasserschutzprojekte auszuscheiden resp. freizuhalten.

Folgenden Indizien geben Hinweise, ob ein Grundstück/Gebiet als «dicht überbaut» qualifiziert werden kann:

- Das zur Bebauung geplante Grundstück/Gebiet befindet sich im Hauptsiedlungsgebiet der betroffenen Gemeinde (z.B. Kernzonen, Zentrumszonen, Zentrumsgebiete, i.d.R. KOBI).

- Das zur Bebauung geplante Grundstück ist nicht durch landwirtschaftliche Nutzflächen vom Hauptsiedlungsgebiet abgegrenzt (i.d.R. durch landwirtschaftliche Nutzflächen abgegrenzt sind z.B. Weilerkernzonen).

- Das zur Bebauung geplante Grundstück bildet eine Baulücke.

- Das zur Bebauung geplante Grundstück/Gebiet ist für eine bauliche Verdichtung prädestiniert oder entspricht einer planerisch erwünschten Siedlungsentwicklung (z.B. kantonales oder regionales Zentrumsgebiet, Zentrumszone).

- Das zur Bebauung geplante Grundstück/Gebiet liegt in einer Zone mit hoher Ausnützung.

- Das zur Bebauung geplante Gebiet ist bereits weitgehend mit Bauten und Anlagen überstellt.

- Die Grundstücke in der Umgebung sind baulich weitgehend ausgenützt.

- Das Vorhaben tangiert keine bedeutenden, siedlungsinternen Grünräume.

- Es sind keine grösstenteils naturbelassene Ufervegetation bzw. grosse Grünflächen entlang des Ufers vorzufinden.

- Bauten und Anlagen grenzen direkt ans Ufer.

Entscheidungsgrundlagen

Es gibt zurzeit keine abschliessende Definition von «dicht überbautem» Gebiet. Die nachfolgenden Grundlagen können aber zur Entscheidung konsultiert werden.

- falls vorhanden: Kommunaler Richtplan (Bezug bei der Gemeinde)

- Regionale Raumordnungskonzepte (Bezug beim entsprechenden Planungsverband im Kanton Zürich oder über den GIS-Browser)

- Nutzungsplanung Gemeinden (Bezug bei der Gemeinde oder im ÖREB-Kataster)

- Gerichtsentscheide (Bundesgericht, Verwaltungsgericht, Baurekursgericht) und konkrete Ergebnisse der Urteile

Ist eine Reduktion aus Sicht Hochwasserschutz möglich?

Falls sich der Gewässerabschnitt in dicht überbautem Gebiet befindet, prüfen Sie als nächstes, ob der Hochwasserschutz im angestrebten reduzierten Gewässerraum gewährleistet ist.

Dazu klären Sie zuerst, ob aufgrund der Gefahrenkarte oder einer punktuellen Gefahrenabklärung eine Hochwassergefährdung vorhanden ist und ob im reduzierten Gewässerraum der Hochwasserschutz sichergestellt werden kann.

Nachweis ohne Hochwassergefährdung

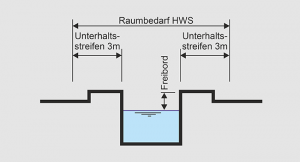

Für eine Reduktion muss nachgewiesen werden, dass im reduzierten Gewässerraum ein HQ100/HQ300 inkl. Freibord abgeleitet werden kann. Eine bestehende Mauersituation darf in Ausnahmefällen (z.B. städtische Zentren mit historisch gewachsenen Mauersituationen) berücksichtigt werden (vgl. Grafik). Zum Gewässerraum zugehörend ist dabei ein beidseitiger Unterhaltsstreifen (im Sinne eines Arbeitsraums für den Unterhalt/Sanierung der Ufermauern sowie eines Konsultationsperimeters bei baulichen Veränderungen im Nahbereich der Ufermauern) von 3 Metern. Ist das Freibord ungenügend, ist eine Querprofilbetrachtung gemäss Schritt 3 «Hochwasserschutz» vorzunehmen.

Nachweis bei Hochwassergefährdung

Bei einer vorhandenen Hochwassergefährdung ist der Gewässerraum grundsätzlich mindestens auf die Breite gemäss Schritt 2 («Minimaler Gewässerraum») auszuscheiden, es sei denn, aus der Querprofilbetrachtung in Schritt 3 («Hochwasserschutz») resultiert ein höherer Raumbedarf als die Breite gemäss Schritt 2 («Minimaler Gewässerraum»). In diesem Fall ist mindestens der ermittelte Raumbedarf gemäss Schritt 3 («Hochwasserschutz») auszuscheiden.

Eine Reduktion des Gewässerraums unter die Breite gemäss Hochwasserschutzkurve ist in der Regel nur möglich, wenn ein Wasserbauprojekt auf Stufe Vorprojekt vorliegt, welches nachweist, dass die Durchleitung eines HQ100 plus Freibord resp. eines HQ300 plus Freibord (inkl. Berücksichtigung Gewässerunterhalt) im reduzierten Gewässerraum sichergestellt ist.

Entscheidungsgrundlagen

- Intensitätskarten (bei Gefahrenkarten vor 2006)

- Schwachstellenkarte (Bezug bei Gemeinde oder hier)

- falls vorhanden: Information zu Querprofilen

- falls vorhanden: Information zu Längsprofilen

- falls vorhanden: kantonale Untersuchungen Hydrologie zur Gefahrenkarte mit Information zu Abflusswerten HQ100/HQ300 (Bezug beim Ingenieurbüro, das die Gefahrenkarte erstellt hat oder Informationen von hier)

- Vorgaben aus Wasserbauprojekt auf Stufe Vorprojekt

Weitere Hilfsmittel

- Freibordpapier Kanton Zürich

- Checkliste zur Definition von Sonderobjekten (Leitfaden Gebäudeschutz Hochwasser, April 2017, Anhang «Bestimmung von Sonderrisiko-Objekten»)